ゴキブリ

ごく身近に生息している家住性のゴキブリは約10種類弱で、特にクロゴキブリ・チャバネゴキブリ・ワモンゴキブリ・ヤマトゴキブリなどがよく知られています。

これらは、雑食性・夜行性で、ウィルス・細菌など病原性微生物の運び屋として知られています。

ごく身近に生息している家住性のゴキブリは約10種類弱で、特にクロゴキブリ・チャバネゴキブリ・ワモンゴキブリ・ヤマトゴキブリなどがよく知られています。

これらは、雑食性・夜行性で、ウィルス・細菌など病原性微生物の運び屋として知られています。家屋に入ったゴキブリを増やさないためには、キッチン・サニタリーなどを清潔に保つことで、ゴキブリの住めない環境をつくることが必要です。また、市販の駆除剤・ 殺虫剤を利用することも有効です。効果が出ないときは弊社にご連絡ください。

蚊

ハマダラカ属・イエカ属・ヤブカ属他吸血性のものが多く、ウィルスを媒介し危険な伝染病の発生原因になるものもあります。少しの水溜りでもあればそれが発生原因になりますし、

どこにでも広範囲に棲息している危険な生物です。

イエカ属のチカイエカは、ビルの地下の湧水槽や浄化槽などに発生することが多く、休眠せず初冬でも活動します。冬季でも蚊に刺されるというのはこの種が原因です。

発生源に、安全性の高い成長抑制剤(IGR)の散布が効果的です。

ハマダラカ属・イエカ属・ヤブカ属他吸血性のものが多く、ウィルスを媒介し危険な伝染病の発生原因になるものもあります。少しの水溜りでもあればそれが発生原因になりますし、

どこにでも広範囲に棲息している危険な生物です。

イエカ属のチカイエカは、ビルの地下の湧水槽や浄化槽などに発生することが多く、休眠せず初冬でも活動します。冬季でも蚊に刺されるというのはこの種が原因です。

発生源に、安全性の高い成長抑制剤(IGR)の散布が効果的です。蚊のような形をした虫ですが、吸血しないユスリカ類は、河川、湖沼などから発生し、夕暮れ時に大群で飛翔(蚊柱)します。また、光(灯り)に誘引される性質を持つため、 店舗や工場などの室内に大群で侵入することがあり、業務に支障がでるといった被害が発生します。さらには、ユスリカの死骸が細かく砕け散ってホコリとなり、 気管支喘息や鼻炎などのアレルギーを引き起こす場合があります。 チカイエカと同様の対策が有効ですが、環境問題等の難しい面がありますので、お困りの際は弊社にご相談ください。

ハエ

大型・小型のものを合わせれば、ずいぶん沢山の種類のものがあります。

大型・小型のものを合わせれば、ずいぶん沢山の種類のものがあります。小型のもの(ノミバエ・ニセケバエ・ハヤトビバエ・他)は食品製造工程の食品の残渣や腐敗した食物屑などが原因で発生しますし、大型のもの(イエバエ・ニクバエ・サシバエ・他)は、 動物の畜舎(豚・牛・鶏など)や汲み取り式トイレやゴミの処分場などから発生します。

発生する場所の大半が不潔な場所である為、病原菌の媒介や運搬役として大変危険です。敷地内でハエが発生している場合は、清掃や殺虫剤の散布等で幼虫を駆除すると共に、成虫の飛来を予防します。 洗浄・薬剤処理は弊社にお任せください。

チョウバエ

浄化槽や下水溝などの汚泥に大発生します。

浄化槽や下水溝などの汚泥に大発生します。種類はホシチョウバエ、オオチョウバエが代表的で最も普通にみられます。有機物の多い汚れた水域や排水溝の蓋や汚れたパイプに付着したスカムなどが発生の原因になったりします。

成虫は一般には夜間に活動し昼間は薄暗く湿度の高い場所の壁などに静止しています。

食品工場などでは黒物混入の事故がおこり易く最も注意が必要です。

チョウバエ対策には、発生源となる汚泥を取り除く必要があり、定期的な清掃が欠かせません。排水パイプ内など清掃が困難な場合には、弊社にご相談ください。

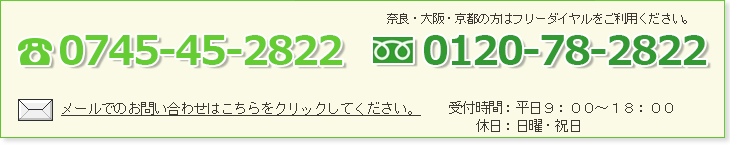

ダニ

世界では18000種ぐらいは知られていると言われていますが、まだまだ未知の部分が多く、実際にはもっと多く棲息しているといわれています。

世界では18000種ぐらいは知られていると言われていますが、まだまだ未知の部分が多く、実際にはもっと多く棲息しているといわれています。すべてが人刺効性ではなく、うち人刺効性でよく知られているものにツメダニ・イエダニ・ツツガムシ・トリサシダニ・ワクモ・マダニなどがあります。 ダニはいろいろな害を与えるのでよく知られていますが、なかでもツツガムシは伝染病の媒介者として知られ、その他人刺効性以外のダニでもアレルギーや 皮膚炎を起こす原因になることでよく知られています。

近年、家屋周辺で鮮やかな赤色を呈する体長 1mm前後のタカラダニが時々多数発生して問題になっています。この仲間は、自由生活性で、 幼虫期には昆虫やクモなどに寄生しているものが多く、それらは寄主の体液を吸って満腹になると地上に落ちて若虫になります。 この種類の生態についてはまだ解明されていません。4月の終わり頃から7月にかけて、ビルの屋上や壁面に大量に出現し、機敏に動き回って屋内にも侵入してきます。 見かけたら、弊社にご相談ください。

ノミ

沢山の種類(日本では約80種)が存在しますが、身近で代表的な種類はヒトノミ・ネコノミ・イヌノミ・ネズミノミなどがよく知られています。

沢山の種類(日本では約80種)が存在しますが、身近で代表的な種類はヒトノミ・ネコノミ・イヌノミ・ネズミノミなどがよく知られています。この4種はいずれも人を吸血します。近年、ネコノミの被害が多いようですが、いずれのノミもペストや発疹熱を媒介する能力を持っています。 ノミは吸血する猫や犬(寄主)の体に卵を産みますが、卵はその後、落下して孵化し幼虫となり、地面にある有機物を食べて成長します。 ご家庭のペットにノミが付いていた場合は、ペットの行動範囲を徹底的に清掃し市販のノミ用駆除剤を散布します。ペットには、動物病院等で扱っているペット用ノミ用駆除剤を使用してください。 野良猫などが原因の場合は、住処や徘徊している場所を探して処理します。駆除が難しいときは、弊社にご相談ください。

ネズミ

日本では14種ほど知られていますが、なかでもドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ・アカネズミ・ハタネズミなどがよく知られています。

ドブネズミは低い所、クマネズミは高い所で、ハツカネズミは壁と壁板の間などに巣を作りやすいようです。また、アカネズミ・ヒメネズミは代表的な野ネズミです。

いずれのネズミもいろいろな疾病を起こす原因になったり、器物に咬害による害を起こしたりします。

日本では14種ほど知られていますが、なかでもドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ・アカネズミ・ハタネズミなどがよく知られています。

ドブネズミは低い所、クマネズミは高い所で、ハツカネズミは壁と壁板の間などに巣を作りやすいようです。また、アカネズミ・ヒメネズミは代表的な野ネズミです。

いずれのネズミもいろいろな疾病を起こす原因になったり、器物に咬害による害を起こしたりします。ネズミが生息する要因として、餌となるもの、営巣できる箇所、巣の材料、活動できる場所などが挙げられますが、特に餌となるものは、生き物にとって必要不可欠な要因です。 食材の保管や残飯の整理、周辺の清掃を習慣的に行なうことが大切です。また、室内に侵入されないよう、それらしい隙間、割れ目などをブラシ、金網、パテ等を用いて塞ぎます。 さらに、侵入してきたネズミは、粘着シートで捕獲しますと衛生的に処理することが可能です。ネズミによる被害でお困りでしたら、弊社にご連絡ください。

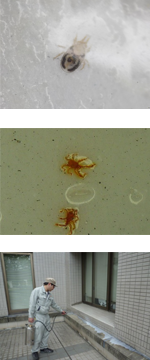

ハト

問題となる種はドバトとキジバトです。

ハトの害は糞で建物を汚すほか、糞の中には実に沢山の疾病の原因になる菌やカビが増殖しています。また、かゆみを起こすダニや寄生虫も体に付着させています。

しかし、駆除や捕獲には鳥獣保護法による規制があるため、その都度申請による許可が必要です。

鳥類の防除対策は、営巣できないようにすることが基本です。鳥が飛来する箇所に忌避ジェル剤や防除用スパイクを処理して、とまることができないようにします。

しかし、すでに巣がある場所では、それらを処理しても追い出しが困難な場合があります。そのようなときは、防鳥用ネットを張り、飛来侵入を防ぐ必要があります。

鳥類対策は、高所での作業が多く危険なため、弊社にお任せください。

問題となる種はドバトとキジバトです。

ハトの害は糞で建物を汚すほか、糞の中には実に沢山の疾病の原因になる菌やカビが増殖しています。また、かゆみを起こすダニや寄生虫も体に付着させています。

しかし、駆除や捕獲には鳥獣保護法による規制があるため、その都度申請による許可が必要です。

鳥類の防除対策は、営巣できないようにすることが基本です。鳥が飛来する箇所に忌避ジェル剤や防除用スパイクを処理して、とまることができないようにします。

しかし、すでに巣がある場所では、それらを処理しても追い出しが困難な場合があります。そのようなときは、防鳥用ネットを張り、飛来侵入を防ぐ必要があります。

鳥類対策は、高所での作業が多く危険なため、弊社にお任せください。

イタチ

日本では約6種類が棲息しているといわれていますが、そのうち代表的なものでは、ホンドイタチ・チョウセンイタチの2種類です。

日本では約6種類が棲息しているといわれていますが、そのうち代表的なものでは、ホンドイタチ・チョウセンイタチの2種類です。両種ともに石垣の間や木の根元の穴、土手などに巣を作り、時々家の天井に侵入し排泄物で天井を汚したりします。 また、ニワトリなどの家畜を襲いますが、野ネズミ退治などを行う有益性もあることで捕獲は法律により強く規制されています。

コウモリ

日本では約30種類が棲息しているといわれていますが、問題になるのはイエコウモリのようです。

行動は夜行性で、家屋の羽目板や土壁の間から侵入し日没後30分位までの間に屋外へ飛び出します。

日本では約30種類が棲息しているといわれていますが、問題になるのはイエコウモリのようです。

行動は夜行性で、家屋の羽目板や土壁の間から侵入し日没後30分位までの間に屋外へ飛び出します。コウモリはいろいろな病原体の保有宿主となっている(狂犬病ウィルスや 日本脳炎ウィルスに感染しているものもいる)という報告もあります。 天井裏などに侵入しているコウモリには、まず忌避スプレーなどを使用して追い出します。 飛び出したことを確認してから、侵入口である隙間を一つずつパテや金網などで穴を埋めていきます。作業は弊社にお任せください。

ムカデ

オオムカデ・ジムカデ・イシムカデがよく知られています。草むら・落葉の下・石垣の間などに棲息し、夜間に餌を求めて徘徊します。

ムカデに咬まれると腫れや痛みが無くなるのに1週間以上もかかる場合があります。

オオムカデ・ジムカデ・イシムカデがよく知られています。草むら・落葉の下・石垣の間などに棲息し、夜間に餌を求めて徘徊します。

ムカデに咬まれると腫れや痛みが無くなるのに1週間以上もかかる場合があります。

ヤスデ

多湿の暗所を好み、腐蝕物を食物としています。人家近くのゴミ、枯葉、堆肥等の下に生活し、しばしば大発生します。

多湿の暗所を好み、腐蝕物を食物としています。人家近くのゴミ、枯葉、堆肥等の下に生活し、しばしば大発生します。ムカデによく似ていますのでよく混同されますが、まったく違った生物で、咬みつかれるような事もありません。 ムカデやヤスデは徘徊しながら屋内へ侵入をしてきますので、入ってきては困る場所を取り囲むように市販の殺虫剤(粉剤や粒剤)を帯状に散布します。 また、家屋周辺を清掃することも必要です。それでも侵入して来る時は、弊社にご連絡ください。

ハチ

日本にもたくさんの種類のハチがいますが、人を刺すのは約20種類ぐらいと言われています。

スズメバチ・アシナガバチ・ミツバチなどで刺されると人によってはショック死する人もいます。毎年数十名の死亡例があります。

日本にもたくさんの種類のハチがいますが、人を刺すのは約20種類ぐらいと言われています。

スズメバチ・アシナガバチ・ミツバチなどで刺されると人によってはショック死する人もいます。毎年数十名の死亡例があります。刺されたら傷口を水で洗い、氷で冷やし、医師の手当てを受けるようにします。巣を見つけたら、迷わず弊社にご連絡ください。

アリ

日本には約200種類が記録されているといわれています。大部分のアリは野外にて生活をしていますが、多くの種類は毎年1~2回結婚飛行を行い、屋内に羽アリとして侵入してきます。

アリは種類により毒液を出して刺すことや、食品を求めて侵入してくる為、食品害虫としても取り扱われています。近年、外来種のアルゼンチンアリやヒアリが分布を広げています。

アルゼンチンアリは、しばしば集団となって家屋内に侵入し、食べ物(基本的に雑食性であるため何でも食べますが、中でも砂糖や花蜜などの甘味成分を好む)に集まり、

周辺を徘徊することで住人に対して不快感を与えます。毒針は持たないので、人が本種に刺されることはありませんが、本種は非常に攻撃的な性質を持っており、小さな大顎で盛んに咬んできます。

在来種と比較して体が細長いこと、触角が長いこと、そして動きが非常に素早いことが特徴です。

日本には約200種類が記録されているといわれています。大部分のアリは野外にて生活をしていますが、多くの種類は毎年1~2回結婚飛行を行い、屋内に羽アリとして侵入してきます。

アリは種類により毒液を出して刺すことや、食品を求めて侵入してくる為、食品害虫としても取り扱われています。近年、外来種のアルゼンチンアリやヒアリが分布を広げています。

アルゼンチンアリは、しばしば集団となって家屋内に侵入し、食べ物(基本的に雑食性であるため何でも食べますが、中でも砂糖や花蜜などの甘味成分を好む)に集まり、

周辺を徘徊することで住人に対して不快感を与えます。毒針は持たないので、人が本種に刺されることはありませんが、本種は非常に攻撃的な性質を持っており、小さな大顎で盛んに咬んできます。

在来種と比較して体が細長いこと、触角が長いこと、そして動きが非常に素早いことが特徴です。ヒアリは強い毒をもっており、お尻の尖った針で外敵を刺しその毒を注入します。毒はスズメバチのものと似ているため刺されると危険です。 巣は、公園や農耕地、裸地など少し開けた場所に、ドーム状のアリ塚を形成します。形態の特徴は、赤い体色と背中のコブ(2個)です。 これらの外来種は直接的、間接的に農作物へ、かなりのダメージを与えます。

クモ

種類は極めて多く、よく新種が発見されています。肉食性で生きた昆虫や小動物を捕えて体液をすすります。徘徊して餌を取るグループと網を張って餌を取るグループに分けられます。

種類は極めて多く、よく新種が発見されています。肉食性で生きた昆虫や小動物を捕えて体液をすすります。徘徊して餌を取るグループと網を張って餌を取るグループに分けられます。近年外来のセアカゴケグモが毒グモとして有名ですが、日本にも昔からカバキコマチグモによる刺咬性被害が野外の草刈中などで起きています。 一方、クモは野外にあっても屋内にあっても農作物を荒らす害虫や食品害虫の天敵であることが多いので、有益な生物としても良く知られています。

セアカゴケグモの雌は体長に対して足は細長く、腹部はほぼ球形です。成熟した個体は全体的に黒色~濃褐色で赤い縦縞の模様が見られます。性格はおとなしく、 直接手で触れない限り人を刺咬することはありません。しかし、咬まれると、針で刺されたような疼痛を感じ、数cmに浮腫と紅斑が生じます。何度も咬まれるとクモ毒に過敏になり危険です。 定期的な生息調査をお勧めします。その際は弊社までご連絡ください。

南京虫(トコジラミ)

幼虫も成虫も激しく吸血し、人のほかニワトリやコウモリ、家畜からも吸血します。体は5mm~8mm位の扁平で赤褐色をしています。

幼虫も成虫も激しく吸血し、人のほかニワトリやコウモリ、家畜からも吸血します。体は5mm~8mm位の扁平で赤褐色をしています。昼間は壁や柱の隙間、家具などにひそみ夜間に這い出してきて吸血します。睡眠中に腕・足・首周りなど、露出部分から吸血される被害が多く見られます。 初めて吸血された場合は痒みなど無くて無症状ですが、2回目以降では刺されて数時間後に紅斑を生じ、小丘疹ないし小水疱を伴うこともあります。 吸血したあとのトコジラミは水分の大部分を排出する為、生息している場所の壁や柱の割れ目などに黒褐色の跡が残っています。

成虫の寿命は約2ヶ月~4ヶ月位、家具など移動するときは注意が必要です。トコジラミによる被害が生じた場合、近くに複数匹生息している危険性がありますので、早期に対処する必要があります。 弊社にご相談頂けましたら迅速に対応致します。

メイガ

野外よりも倉庫や精米所などで見られる典型的な貯穀害虫です。いずれも小型のガで幼虫期にのみ加害するようです。なかでもノシメマダラメイガが特に有名で、

穀類をはじめ二次的な加工品にも幅広く寄生して加害します。見分け方としては、どんな餌を食べても暗赤色の糞をするのでよく分かります。

シバンムシ

ジンサンシバンムシやタバコシバンムシが良く知られています。

ジンサンシバンムシやタバコシバンムシが良く知られています。建材や書籍、乾燥食品の害虫として知られていますが、特に畳表の害虫として注目されています。これに寄生するシバンムシアリガタバチは、人体へのかゆみを与える害もあり、 この虫が畳みに発生した時は注意が必要です。

チャタテムシ

多くは野外性で岩石面の藻や動植物の微細片を食べて生活しています。

多くは野外性で岩石面の藻や動植物の微細片を食べて生活しています。野外性のものは有翅ですが、屋内性のヒラタチャタテやカツオブシチャタテは無翅です。屋内性のチャタテムシは、極めて普通に屋内で見られ、 乾燥食品やすべての食品を食害することで知られています。

コクヌスト

大部分の種類は野外性で小昆虫などを捕食しています。屋内では、成虫・幼虫共に穀類や他の害虫を捕食することもあります。

大部分の種類は野外性で小昆虫などを捕食しています。屋内では、成虫・幼虫共に穀類や他の害虫を捕食することもあります。本種のコクヌストよりコクヌストモドキやヒラタコクヌストモドキの方が穀粉やその加工品の害虫として良く知られています。

ドクガ

ガの幼虫は沢山いますが、人を刺す毛虫は少なく、成虫のガになっても有毒なものは少ないです。

ガの幼虫は沢山いますが、人を刺す毛虫は少なく、成虫のガになっても有毒なものは少ないです。日本ではドクガとチャドクガの2種類が良く知られています。本種は日本全国に広く分布し、人を刺すのは体表にある無数の毒針毛です。 幼虫からサナギ・成虫になって羽化する時も毛を沢山つけて飛び立ちます。また、この毒針毛が目に入って失明した人もいるといいます。 チャドクガは茶畑や庭木に多い為、実害はドクガより大きいといわれています。サクラ・ウメ・バラ・カキ・ビワ・ツバキ・サザンカなどが危険です。

アメリカシロヒトリ

アメリカが原産地で、年2回の発生で沢山の植物を加害するので有名です。サクラ・ブラタナス・アカシヤ・ポプラ・ヤナギ他、約300種の植物を加害するといわれています。

庭園害虫の対策は弊社にお任せください。

アメリカが原産地で、年2回の発生で沢山の植物を加害するので有名です。サクラ・ブラタナス・アカシヤ・ポプラ・ヤナギ他、約300種の植物を加害するといわれています。

庭園害虫の対策は弊社にお任せください。

イラガ

アオイラガやヘロヒリアオイラガが良く知られ、成虫は灯火に飛来します。幼虫に接触すれば皮膚炎を起こし、激しい痛みをともないます。カキ・サクラ・クリ・ヤナギ・ポプラなどに多く見られます。

アオイラガやヘロヒリアオイラガが良く知られ、成虫は灯火に飛来します。幼虫に接触すれば皮膚炎を起こし、激しい痛みをともないます。カキ・サクラ・クリ・ヤナギ・ポプラなどに多く見られます。

ナメクジ

カタツムリと同じ陸産貝類の仲間です。植物の葉や種子、根を食べるほか、台所の残菜や調理の残りカスなども餌になります。

カタツムリと同じ陸産貝類の仲間です。植物の葉や種子、根を食べるほか、台所の残菜や調理の残りカスなども餌になります。生息場所は植物が茂っていて湿ったところが多く、生活には多くの水分を必要とする為、雨が降ると活動が最もさかんになります。 又、足腺から粘液を出す為、移動した跡は白く筋が残ります。園芸植物や家庭菜園が被害を多く受けます。家のまわりの雑草をなくし風通しを良くし、乾燥させるとナメクジの数は少なくなります。

シロアリ

古くから木造建築物の大害虫として知られています。日本に生息している種類としてはヤマトシロアリ、イエシロアリ、ダイコクシロアリ、アメリカ乾材シロアリなどが代表的な種類といえます。

古くから木造建築物の大害虫として知られています。日本に生息している種類としてはヤマトシロアリ、イエシロアリ、ダイコクシロアリ、アメリカ乾材シロアリなどが代表的な種類といえます。シロアリ類はある時期になると巣から多くの羽アリが飛び出し、やがて王と女王になって新しく巣を作る行動をおこしますので、迅速な対応が望まれます。 羽アリが出たら、その周辺を中心に専門家の目で確認し、シロアリの種類や被害個所、被害の大きさや床下の環境(通気、湿度、他)など、対処を行う為の詳しい事前調査が必要です。

また、その結果を基に、公益社団法人日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じて駆除を行います。作業終了後から5年間の保証期間を設けており、 期間内においては弊社の判断により無償にて保守点検を行います。羽アリを見たら、ご不安な時は弊社にご連絡ください。

キクイムシ

ヒラタキクイムシが良く知られています。体長が3~8mmの茶褐色で細長い甲虫です。ラワン材を加害する事で有名で、4~5月頃から木の表面に小さな孔を作って現れ、木の粉屑を出します。

これによって初めて被害に気付くことが一般的です。他に、ナラ材を加害するナラヒラタキクイムシもいます。

シンクイムシ

家具や建築材の害虫であり、時として食品の害虫にもなります。チビタケナガシンクイムシは体長が3mmほどの黒褐色をした甲虫で、竹材を加害する事で良く知られています。

幼虫だけでなく成虫も木材を食害する特徴があります。

イガ

全世界に分布し、幼虫は毛織物・毛皮・敷物など、動物繊維を好んで食べます。5月~10月にかけて行動し、幼虫で越冬します。

カツオブシムシ

ヒメカツオブシムシ・ヒメマルカツオブシムシ・ハラジロカツオブシムシなどが良く知られています。一般に広食性で特に動物質乾燥食品や毛織物を食べます。

特にヒメカツオブシムシの幼虫はかじる力が強く、包装食品に孔をあける事で良く知られています。

ヒメカツオブシムシ・ヒメマルカツオブシムシ・ハラジロカツオブシムシなどが良く知られています。一般に広食性で特に動物質乾燥食品や毛織物を食べます。

特にヒメカツオブシムシの幼虫はかじる力が強く、包装食品に孔をあける事で良く知られています。

シミ

ヤマトシミ・セイヨウシミ・マダラシミなどが良く知られています。多くは野外性の種類で、落葉の下・朽木の中などに住み、一部は屋内に住みつき、書籍や衣類・壁紙・穀粉などを加害します。

ヤマトシミ・セイヨウシミ・マダラシミなどが良く知られています。多くは野外性の種類で、落葉の下・朽木の中などに住み、一部は屋内に住みつき、書籍や衣類・壁紙・穀粉などを加害します。昆虫では原始的なグループで、飢餓に強い特徴があります。

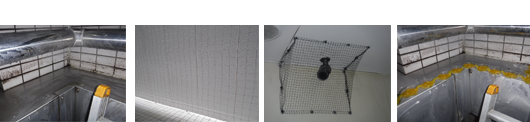

カビ

住まいの換気不足による健康への影響はたいへん大きなものです。

住まいの換気不足による健康への影響はたいへん大きなものです。夏型過敏性肺炎やアトピー性皮膚炎、シックハウス症候群などは一例です。これらの主な原因は屋内で発生するダニやカビなどといわれています。 カビは、汚れているだけのように見えますが、微生物の一種である真菌というグループに属しています。また、菌の中には木材腐朽菌が存在し、 木材の主要成分であるセルロース(繊維素)またはリグニン(木質素)を腐朽分解していまいます。健康被害や木材腐朽から身を、財産を守るために床下の充分な防湿対策が必要です。

これらの対策として、「①床下換気扇」や「②床下調湿剤」が用いられます。施工は弊社にお任せください。

①ハイブリットセンサーが外気の湿度を感知し ハイブリットコントローラーが排気型換気システムと拡散型または撹拌型送風機を 独立制御して床下の最適環境をつくる換気運転をします。

②多孔質の天然石を敷込みます。 天然石の為、人体に全く無害です。 多孔質の為湿気の吸質が良く包湿性も良い為床下は適度に乾燥します。

微生物(細菌類)

施設や食材の中の生息菌の検査を行います。一般生菌・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・真菌・及び室内落下菌の棲息検査を行い、汚染度を確認します。

微生物は環境(土壌中、水中、空気中)の至るところに存在しており、食品を製造する施設においては、原材料をはじめ、製造に使用する機械や器具、

製造を行う従業員及び製造環境などに生息しています。これらの微生物が、製造環境中に浮遊し、落下し、付着することで微生物汚染が起こります。

弊社では菌検査と同時に、施設全体の洗浄(汚れや残渣を取り除き、微生物の栄養源を絶ち、殺菌剤の効果を高める)・殺菌(有害な微生物を殺す)消毒も行います。

お問い合わせ

お問い合わせ